Laboratoire culturel multimédias "sampling d'un bâtiment industriel" | Paris (75)

TPFE / projet de diplôme – Franck Tillequin architecte DPLG (félicitations à l’unanimité du jury)

Pourquoi publier un projet étudiant, 25 ans plus tard sur mon site professionnel ?

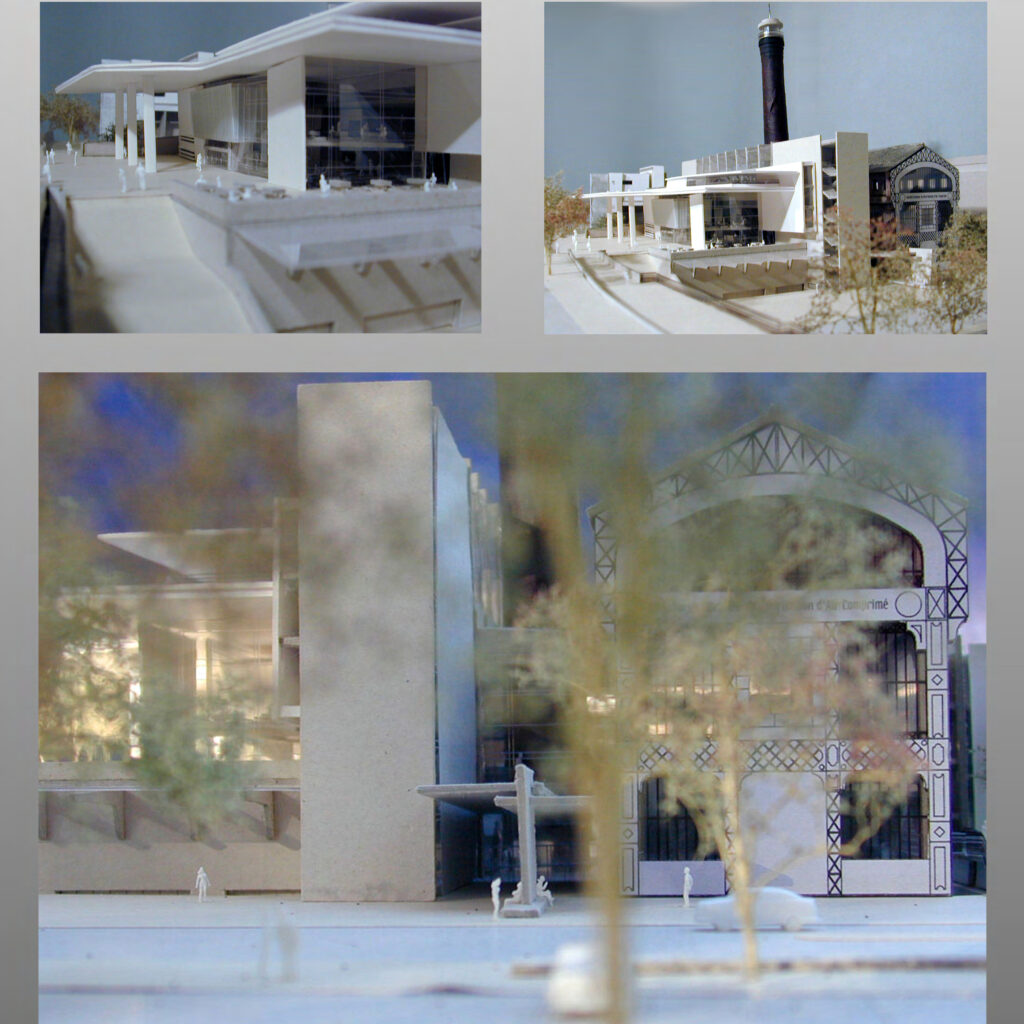

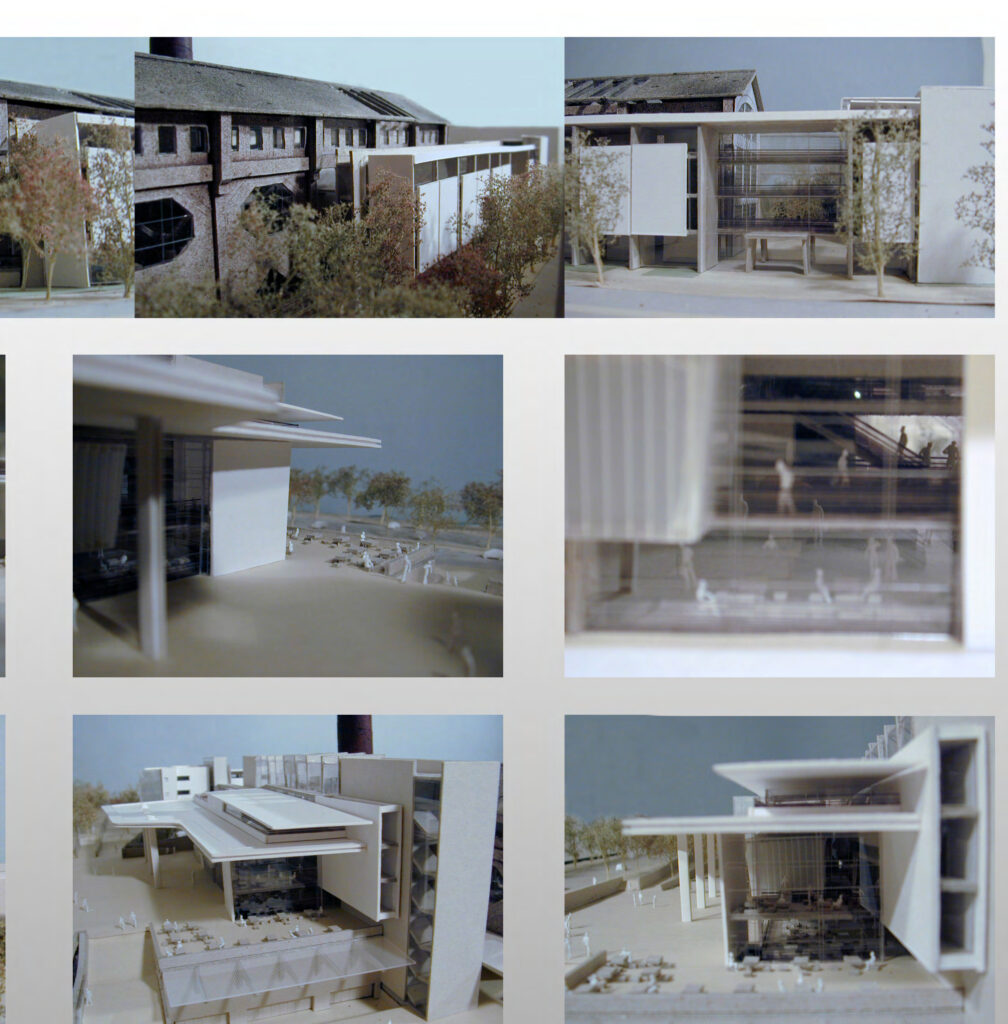

En 2000, je soutenais mon diplôme d’architecte à Paris avec un projet de réhabilitation d’un ancien bâtiment industriel : l’usine d’air comprimé de la « SUDAC » (l’air comprimé servait au réseau pneumatique permettant de maintenir à l’heure les horloges publiques et de distribuer des messages), aujourd’hui devenue l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Val de Seine (ENSAPVS).

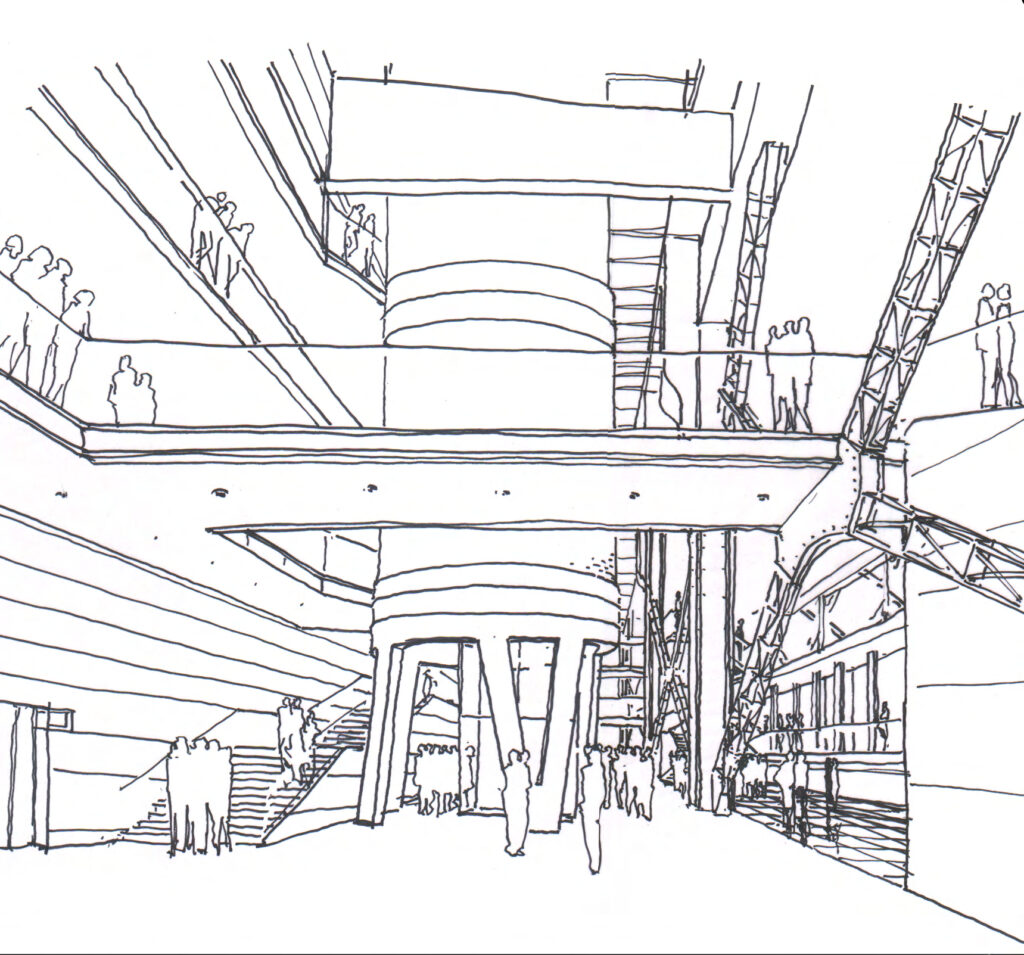

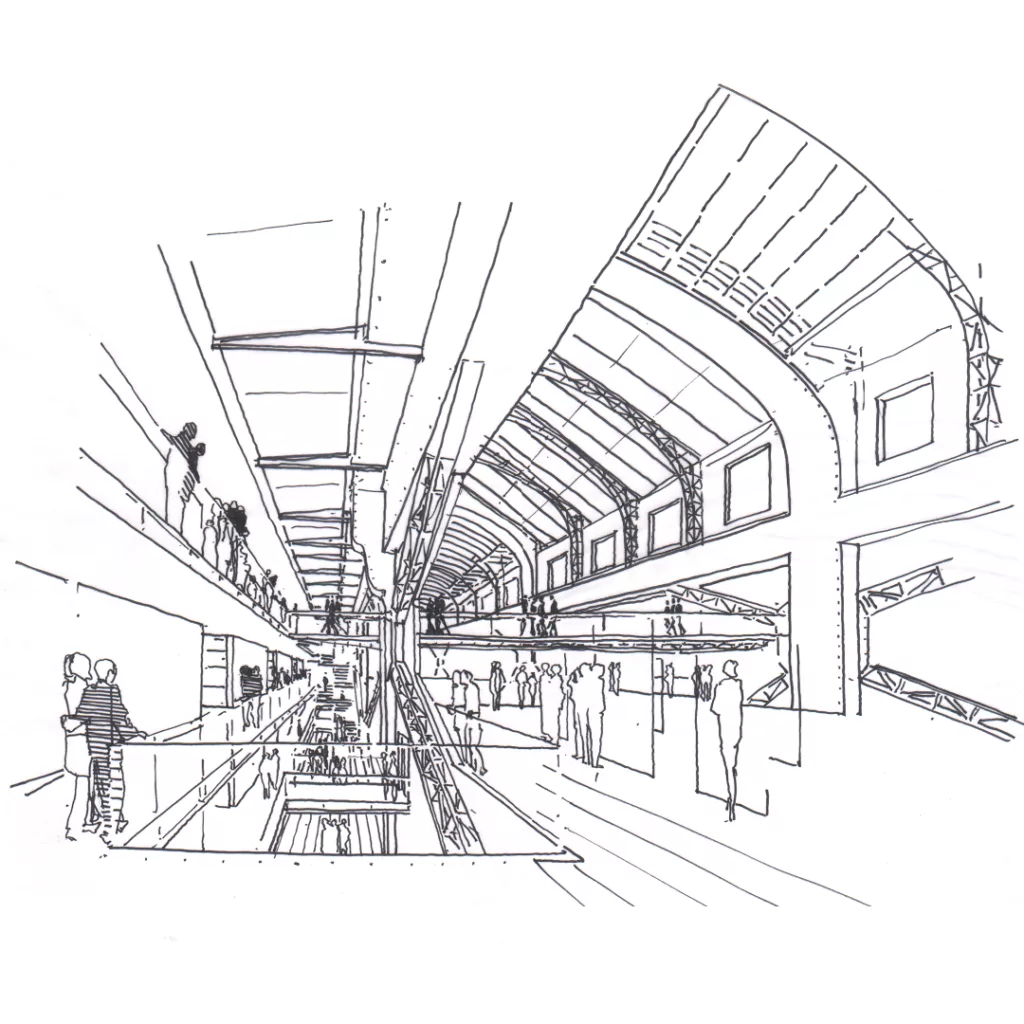

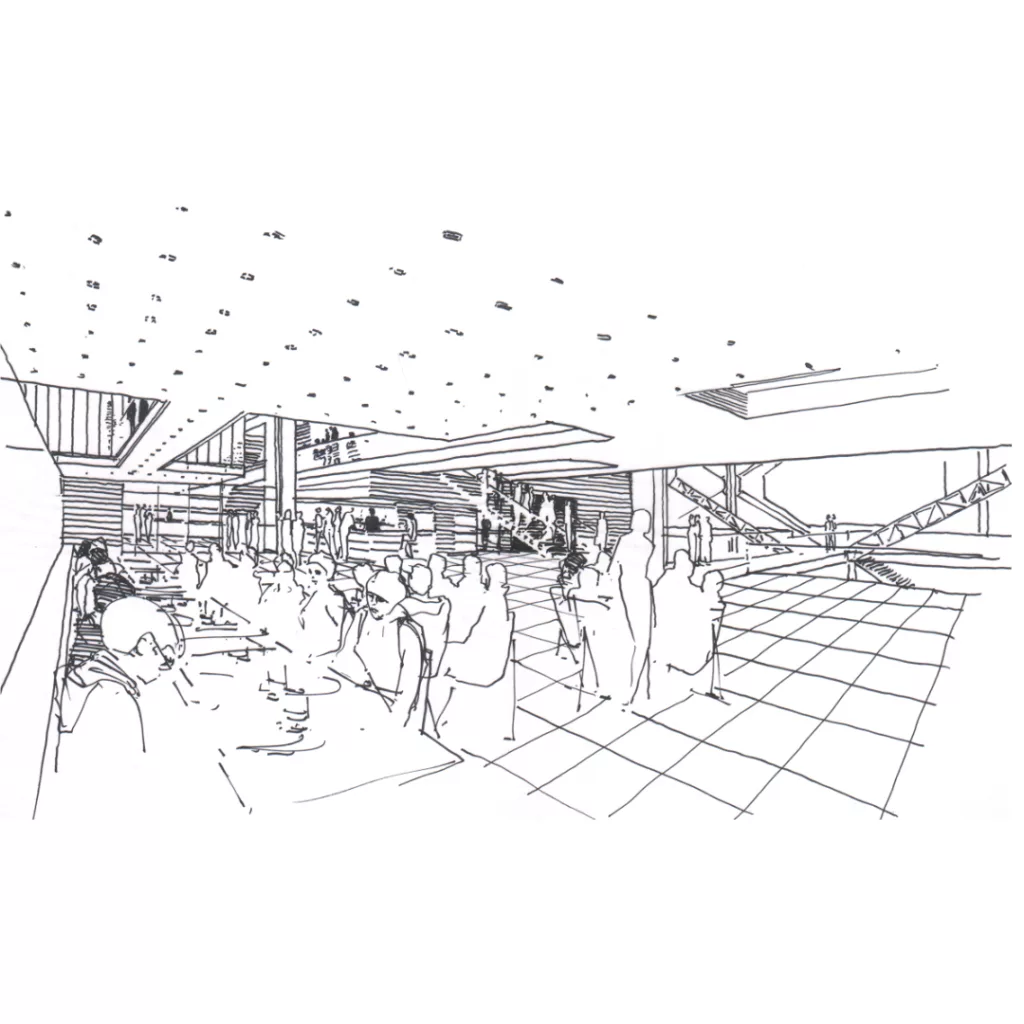

Ce projet, intitulé « Laboratoire culturel multimédias : sampling d’un bâtiment industriel », proposait la transformation de ce lieu en un centre culturel dédié aux cultures électroniques : deux salles de concert, un club, des studios d’enregistrement, des ateliers numériques et artistiques, des espaces d’exposition, de travail, de convivialité, de restauration…

25 ans plus tard, je choisis de republier ce projet, non par nostalgie, mais parce qu’il constitue un manifeste intemporel de ma démarche d’architecte. Il contient en germe les engagements et les choix qui ont guidé ma pratique tout au long de ces années :

La réhabilitation plutôt que la démolition-reconstruction, pour réduire l’empreinte carbone de l’acte de construire, préserver l’esprit des lieux (le « genius loci ») et inscrire l’architecture dans une économie du réemploi et du recyclage.

Une pensée architecturale profondément liée à la création artistique, inspirée ici par la musique électronique et sa logique du « sample » : prélever des fragments existants, les transformer, les détourner, leur donner un nouveau sens — une métaphore puissante de l’architecture de transformation.

Une posture critique vis-à-vis de l’image numérique comme unique mode de représentation, qui m’a conduit à privilégier un rendu hybride : croquis à la main, maquettes physiques détaillées, photographie analogique. Ce choix assumé, presque à contre-courant déjà à l’époque, résonne aujourd’hui avec une redécouverte du dessin sensible et du rôle irremplaçable de la main dans le processus de conception.

Ce projet est aussi un jalon dans ma double pratique d’architecte et de formateur. Il préfigure la manière dont j’enseigne aujourd’hui les outils de représentation architecturale : du BIM/Revit à Enscape en passant par Morpholio Trace, de Affinity/Photoshop à l’IA générative, sans jamais abandonner le croquis à la main, la maquette ou le plaisir de manipuler la matière. Je crois à une pratique hybride, où les outils numériques viennent enrichir une pensée du projet ancrée dans le sensible, le geste, la subjectivité.

Publier ce projet, c’est rappeler que certaines convictions traversent le temps. Et qu’elles prennent aujourd’hui une nouvelle résonance, à l’heure où l’architecture doit à la fois s’approprier et s’inventer de nouveaux outils, et retrouver un peu de son âme.

![[til] architecture](https://www.til.archi/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-cropped-LOGO_noir_contour.png)